はじめに – 富山県南砺市井波ってどんな町?

「田舎で何もなくて遊び場もないところ、端的に言えば田舎」 ――これが井波という町の第一印象かもしれません。

富山県南砺市にあるこの小さな町は、春先に市街地を少し離れた途端、視界に広がるのは青々とした植えられた稲。

辺り一面が緑のじゅうたんのようになり、しばらくすると田んぼの周りからはカエルの合唱が聞こえてくる、まさに「ザ・田舎」の風景です。

しかし、この全国どこにでもありそうな田舎の風景こそが、

実は日本の原風景そのものなのです。

そして2024年、米国の富裕層向け旅行雑誌 「コンデナスト・トラベラー」が発表した「世界の静かな場所50選」に、日本から井波など4地域が選ばれました。(冒頭の画像)

なぜ富裕層向けの旅行雑誌に、この田舎町が選ばれたのでしょうか?

その謎を解くカギは、この町に息づく木彫り文化にあります。

単なる田舎にしては、実はワールドワイド感があるのが井波の特徴です。

4年に一度開催される「いなみ国際木彫刻キャンプ」には、これまで40カ国以上の国々から木彫師が参加しており、世界中のアーティストがこの小さな町に集まります。

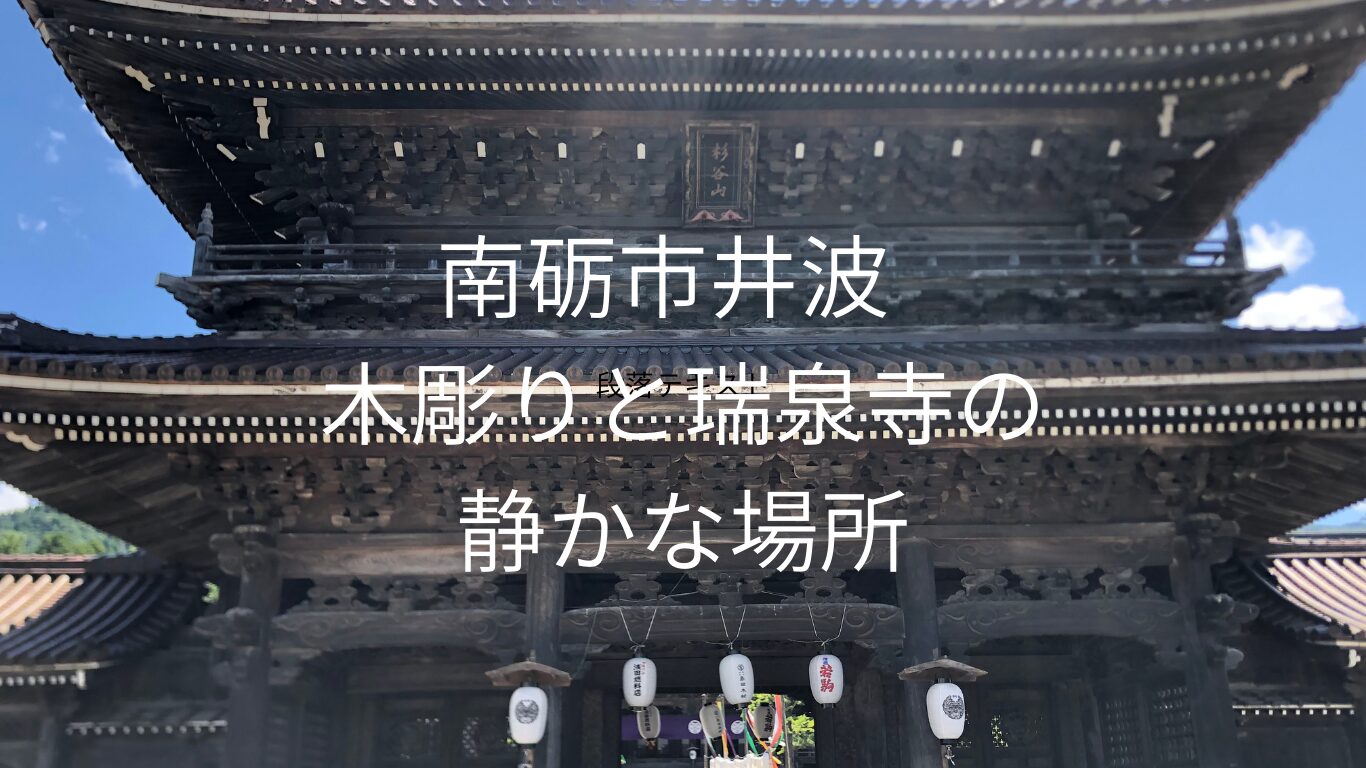

工房から響く木槌の音、街角に息づく精巧な木彫り、そして歴史ある瑞泉寺の威容が、訪れる人々を別世界へと誘います。

井波の歴史と木彫り文化のルーツ

瑞泉寺と木彫り文化の始まり

井波の木彫り文化の端を発しているのが、間違いなく瑞泉寺です。この寺院の歴史を紐解くと、井波という町の真の姿が見えてきます。

井波の木彫り史は18世紀半ばにさかのぼります。宝暦年間(1751-1764年)の大火で瑞泉寺が焼失した際、再建のために京都から名工・前川三四郎が招かれました。

この時、地元の大工や指物師たちがその高度な技術を学んだことが、井波木彫りの始まりとされています。

地元の職人たちは、この京都の名工から学んだ技を基に、やがて門前の需要に支えられて独自の彫刻文化を築き上げていきました。寺社の装飾、仏壇や欄間、祭礼具など、祈りと暮らしの場に密着した制作が積み重なり、北陸随一、ひいては日本を代表する木彫の産地として名を広めていったのです。

興味深いことに、瑞泉寺は現在の場所にずっとあったわけではありません。3度は異なる原因で焼失しており、再建される際に場所を移していたこともありました。

神と仏の所在地が長い年月で入れ替わったりしているのは、いかにも日本らしい現象です。

一向一揆と地域の結束

この時代、この地域に住む僧侶、武士、農民、商工業者が力を合わせ、有名な戦国大名たちと一戦を交えた一向一揆などが起こりました。

瑞泉寺を中心とした地域コミュニティは非常に強い結束力を持ち、当時の社会的なムーブメントを起こすほどの力があったのです。

この歴史的背景が、現在でも井波の人々の間に残る強い地域愛と、伝統を大切にする精神の源泉となっています。

井波の主要観光スポット

瑞泉寺-井波観光のメインスポット

瑞泉寺でググれば、必ずといっていいほど「日本一の木彫刻の町」という表現に出会うでしょう。しかし、実際に足を運んでみると、この表現が決して誇張ではないことがよくわかります。

瑞泉寺に抱かれた町並みを歩くと、工房から木槌の音が遠く近くに響き、表札や看板、戸袋の隅々にまで彫りの意匠が息づいています。町全体が一つの工房であり美術館でもある、という表現が誇張にならないほどの土地柄です。

重厚な山門をくぐり、石段を上がっていくと、瑞泉寺の本堂の威容が目の前に現れます。門前町としての成り立ちを、身体で理解できる瞬間です。

寺域の周辺には、火災や強風に備えて築かれた石垣の風景も残り、町と寺が幾度も再生を重ねた履歴を静かに語っています。

- 基本情報

- 住所: 富山県南砺市井波3050

- 拝観時間: 9:00-16:30

- 拝観料: 大人500円、小中学生200円

- 駐車場: 周辺に無料駐車場複数あり

この寺院には、数多くの著名人が訪れていることでも知られています。

池波正太郎氏は瑞泉寺を建立した宮大工を祖先に持つ縁で、この井波にたびたび訪れており、町には「池波正太郎ふれあい館」も設けられています。

近年では2023年に、ひろゆき氏がYouTubeで井波を紹介したことでも話題になりました。

著名人がそう多くない田舎町だけに、こういった縁のある人物を後世に伝えたいという気持ちは、この土地ならではの温かさを感じさせます。

八日町通り – 木彫り工房が軒を連ねる石畳の通り

旅の導入は八日町通りからがおすすめです。石畳がまっすぐ延び、町家の軒が等間に連なる光景は、まさに時が止まったような美しさです。

格子の奥で手を動かす職人の気配、木の香に満ちた空気、窓越しに見える木地や刃物の光が、通りを一種の回廊に変えてしまいます。

この通りを歩いていると、井波の彫刻が単なる観光展示物ではないことがよくわかります。商店の看板、民家の欄間、仏間の荘厳など、日常の器として使われてこそ本領を発揮するのです。

「暮らしの中に工芸があるのではなく、工芸の中に暮らしがある」 ―――そう言い換えたくなる場面に何度も遭遇します。何気ない路地の突き当たりや、軒先の小さな祠の彫り物に目を留めると、町が丸ごと作品集であることに気づくはずです。

これは単なる観光地の演出ではなく、何百年にもわたって積み重ねられてきた生活文化の結晶なのです。

井波八幡宮- 井波城跡に建つ歴史ある神社

瑞泉寺の宝物殿の道を挟んだ場所に、緩やかな勾配を上った先にある井波八幡宮。

瑞泉寺からは直接繋がっていないため、一度境内から出る必要がありますが、この少しの移動こそが井波散策の醍醐味です。

少々勾配のある参道を登り切った時、社を背にして今まで登ってきた後ろを振り返ると、思わず息を呑む光景が広がります。

広く広がる緑の中に居住地が点々と所在する、いわゆる「散居村」と呼ばれる集落の景色です。持ち家率No.1を誇った富山県の古くから存続する家々とその周りには、風雪から家を守る屋敷林が美しく囲んでいます。

この風景は、稲が育つ5月から8月頃が最も美しく、近年キャンプ場として人気がある閑乗寺高原の展望台から見下ろすと、さらに壮観です。快晴の日は青い空とこの緑の平野のコントラストがとてもきれいで、確かに「端的に言って田舎の風景」ではありますが、その美しさは言葉では表現しきれないものがあります。

井波八幡宮の参道途中には、元第70代衆議院議長の綿貫民輔氏の生家があります。この井波出身でもっとも有名な著名人かもしれません。この神社は井波城の本丸跡に鎮座しており、瑞泉寺の旧境内地にあったとされています。

つまり、瑞泉寺と井波八幡宮は歴史的に非常に深い関係があるのです。現在でも土塁や石垣など城郭遺構を確認することができ、城下と門前町が重なり合う井波の複雑な歴史を肌で感じることができます。

井波で体験できること

木彫り体験 – 職人の技術を肌で感じる

井波での最も貴重な体験の一つが、木彫り体験です。

初心者向けのコースでは、短時間でも鑿(のみ)の切れ味と木の手応えを味わうことができます。コースターや小皿に文様を刻めば、そのまま旅の記念になります。

図案をなぞるだけの作業であっても、木の繊維が刃をいざなう瞬間の感覚は鮮烈で、工芸の入り口に立ったという手応えが確実に残ります。この体験を通じて、「木目を読むとはどういうことか、刃を立てるとはどういう感覚か」を、実際に自分の手で感じることができるのです。

説明を受けるほどに、彫刻は単なる装飾ではなく、時間と身体に支えられた技術体系であることを実感します。職人たちが何年、何十年とかけて身につけてきた技術の奥深さを、ほんの少しだけでも垣間見ることができる貴重な機会です。

工房見学 – 職人の息づかいを間近で

職人の仕事場にふれる機会は決して少なくありません。通りから聞こえる木槌の律動を頼りに戸口へ近づけば、鑿を走らせる手元や墨線が木目に吸い込まれていく様子を見ることができます。

予約を整えれば、製作中の工程を間近で見学したり、道具や材選びについて話を聞いたりもできます。職人さんたちは皆、自分の技術について語ることを惜しまず、時には作業の手を止めて丁寧に説明してくれます。

この温かいもてなしこそが、「世界の静かな場所50選」に選ばれた理由の一つかもしれません。

近年は若い作り手や移住者も増えており、伝統の文法に現代の感覚を接続する試みが盛んになっています。図面作成にデジタルを取り入れたり、試作に機械加工を用いたりしつつ、最終の仕上げは必ず手で担保する。

新旧が対立せず、補い合って作品の幅を広げる姿勢が、町の活力を支えているのです。

井波のグルメと特産品

木の器で味わう地元料理

井波での食事は、単なる栄養補給以上の意味を持ちます。

町家の一角で、木の器に盛られた料理を味わいながら一息つく時間は、味覚以上に触覚と視覚の喜びを喚起します。

地元産の木の器は、料理の美味しさをより一層引き立てるだけでなく、井波の職人たちの技術を日常的に感じられる瞬間でもあります。点在する和菓子店で甘味を一つ選び、木の皿に載せて供される時間は、都市部では決して味わえない贅沢さです。

お土産におすすめの木工芸品

井波では器そのものも見どころです。木の皿や箸、湯呑の受けなど、手に収まる工芸品は、日々の所作を静かに変える力を持っています。

- おすすめのお土産

- 木製の食器類(皿、箸、湯呑など)

- コースターや小物入れ

- 井波彫りの表札

旅の荷を重くしすぎない程度に、台所の小物を一つ二つ連れ帰れば、帰宅後の毎日に井波の余韻が差し込むはずです。使うたびに、あの木槌の音や職人さんの温かい笑顔を思い出すことでしょう。

井波への交通アクセス

電車でのアクセス

- JR城端線利用

- 「福野駅」下車、南砺市営バス井波線で約15分

- 「井波総合文化センター」バス停下車徒歩5分

電車とバスでのアクセスは、車窓から富山の田園風景を楽しめる贅沢なルートです。特に春から夏にかけては、青々とした田んぼと散居村の美しいコントラストを存分に味わえます。

車でのアクセス

- 高速道路利用

- 東海北陸自動車道「福光IC」から約10分

- 北陸自動車道「砺波IC」から約20分

車でのアクセスは最も便利で、周辺の観光地との組み合わせも自由自在です。ドライブ途中で見える散居村の風景は、まさに日本の原風景そのものです。

- 駐車場情報

八日町通り周辺に「交通広場」と呼ばれる観光バス駐車も完備された駐車スペースがあり

田舎町ならではの余裕のある駐車環境は、都市部からの観光客にとって大きな魅力です。

井波観光のベストシーズンと所要時間

おすすめの時期

- 春(4月-5月) 春先の井波は、まさに日本の原風景が蘇る季節です。市街地を少し離れた途端に視界に広がる青々とした植えられた稲、辺り一面が緑のじゅうたんのようになる光景は息を呑む美しさです。

- 夏(6月-8月) 田んぼの周りからカエルの合唱が聞こえてくる季節。「ザ・田舎」の風景を最も濃密に体験できる時期です。閑乗寺高原のキャンプ場からの散居村の眺めも最高です。

- 秋(9月-11月) 木彫りの温かみと紅葉の美しさが調和する季節。職人の手元で跳ねる木屑も、なんだか秋の風情を感じさせます。

- 冬(12月-3月) 雪に覆われた井波は、また違った静寂の美しさがあります。工房の窓から漏れる明かりと雪景色のコントラストは、まさに日本の冬の情緒そのものです。

推奨滞在時間

- 日帰り観光 (4-6時間) 朝の静けさを含む時間配分が効果的です。午前は瑞泉寺と参道をゆっくり歩き、八日町通りで工房やギャラリーをのぞく。昼は町家の一角で木の器に盛られた料理を味わいながら一息つく。午後は工房見学や木彫体験に時間をあて、道具や材の話をじっくり聞く。夕方、石畳が薄暮を湛えるころ、通りに灯る明かりと木肌の陰影が最も美しくなります。

- 宿泊観光(1泊2日) もし都合がつくなら一泊することを強くおすすめします。早朝の澄んだ空気の中で再び通りを歩くと、同じ景色がまったく違って見えるからです。朝の井波は、日中とは全く異なる静謐な美しさに満ちています。

井波の文化イベント

いなみ国際木彫刻キャンプ

4年に一度開催されるいなみ国際木彫刻キャンプは、井波の国際性を象徴するイベントです。これまで40カ国以上の木彫師が参加しており、期間中は世界各国の作家による制作風景を間近で見学できます。単なる田舎にしては、このワールドワイド感は驚くべきものがあります。世界中のアーティストが、この小さな町の魅力に惹かれて集まってくるのです。

その他の年間行事

- 瑞泉寺花まつり (4月) – 春の訪れを告げる美しい行事

- 井波よいやさ祭り (5月) – 井波八幡宮の春季例大祭

- 瑞泉寺太子伝会(7月)

- 木彫りの里いなみ 創作の森祭り (10月) – 芸術の秋を満喫

井波周辺の観光スポット

- 閑乗寺高原 井波から車で約30分の高原リゾート地。近年キャンプ場として人気が高まっています。展望台からは散居村の絶景パノラマが楽しめ、快晴の日は青い空と緑の平野のコントラストが息を呑むほど美しく映えます。

- 井波の隠れスポット

- 井波の蚕堂 文久元年(1861)建立の総ケヤキ造の祠。井波で盛んだった養蚕業に結びつく信仰施設で、庶民経済と社寺建築技術の交差を物語る貴重な文化財です。

- 臼浪水(綽如ゆかりの霊泉) 綽如上人がこの地で湧水の霊験に感じ入った伝承が残る、瑞泉寺発祥譚とセットで語られる市指定史跡。

- 旧井波駅舎(井波町物産展示館) 加越能鉄道の旧井波駅舎を転用した施設。登録有形文化財で、日本遺産の構成文化財にも数えられています。

井波観光で注意したいポイント

工房見学のマナー

- 事前予約が必要な場合が多い

- 撮影許可を必ず確認する

- 職人の作業を静かに見学する

- 作業の邪魔にならないよう配慮する

散策時の服装

- 石畳での歩行に適した履物 (ヒールは避けた方が無難かも)

- 井波八幡宮への参拝には階段や坂道があるため歩きやすい服装

- 季節に応じた防寒・防暑対策

写真撮影のコツ

午前の斜光が刻む瑞泉寺山門の立体感、石畳と町家が織りなす遠近、職人の手元で跳ねる木屑の瞬間がポイントです。

カフェでは木の器と料理の色合いを一枚に収めると、井波らしさが画面に宿ります。音と匂いの欠落を構図で補う意識が、静止画に現場の気配を呼び戻す近道です。

まとめ – 井波で感じる日本の美意識

井波は木彫刻の町である以上に、「技術が暮らしを形づくる町」です。

石畳の足裏に伝わる感触、木槌の律動、木肌の匂いと刃の光。それらの重なりが旅人の感覚をやさしく切り替え、時間の進み方を緩めてくれます。短い滞在でも記憶に深く沈むのは、作品の美しさだけでなく、作る人と使う人、祈る人と訪れる人が、同じ空気の中で呼吸しているからにほかなりません。

この町の工芸は未来に向けても開かれています。製作現場の公開、滞在と制作をつなぐ宿の取り組み、地域外との協働展示など、門前の文化を外へ内へと循環させる仕掛けが増えています。旅人が作品を買い、体験に参加し、町に滞在する行為は、そのまま次の世代へ技を手渡す回路の一部になるのです。

井波の旅は鑑賞にとどまらず、伝統の継承をともに担う参加行為である、という意識を自然に促す点が健やかです。「田舎で何もない」と最初は思うかもしれません。しかし、井波にはこの国の美意識と職人技術の真髄が、日常の中に息づいています。

職人の息づかいに触れ、木の静かな声に耳を澄ませる井波での体験は、きっとあなたの心に深く刻まれることでしょう。富山県を訪れる際は、ぜひ井波で心静かなひとときをお過ごしください。

コメント