南砺市井口地域とは

南砺市と聞くと、まず思い浮かべるのは世界遺産・五箇山の合掌造り集落でしょう。木造の大きな屋根が雪に覆われ、まるで絵本の世界のような景観が世界中の旅行者を惹きつけています。

あるいは「木彫刻の町」として知られる井波、ユネスコ無形文化遺産に登録された曳山祭を誇る城端を思い浮かべる方も多いはずです。ガイドブックや観光案内などのサイトを開けば、必ず大きな写真で紹介されるのはそうした“人工の文化遺産”が中心です。

一方で、旧井口村、現在の井口地区については目を引く建築や祭礼についてはあまり詳しく話されることはなく、「自然を背景にした素朴な里山」という枠組みで語られることが多いのです。

しかし、だからといって「文化が乏しい村」では決してありません。井口では古来より椿や杉といった自然資源が暮らしの中で文化的役割を担ってきました。他地域が人工物や建築文化を押し出すのに対し、井口は自然そのものを文化の核として大切にしてきた──この対照性こそが井口を理解する上での大きなポイントになるのではないかと思いました。

旧井口村について

旧井口村は、2004年に南砺市が誕生するまで、東礪波郡に属していた小さな自治体でした。人口は1,380人ほど、面積は11.50平方キロメートル。南砺市を構成する旧8町村の中では、人口は、平村や上平村、利賀村の人口より多かったですが自治体としての面積は最小規模でした。

例えば福光町は人口2万人、面積も168平方キロメートルを誇り、井波や福野もそれぞれ1万人以上を抱える町場でした。それに比べると井口は桁違いに小さく、中心市街を持たない自治体でした。

けれども、この小ささが「自然を主役に据える文化」を育んだのではないでしょうか。豪壮な伽藍や大祭を生み出すほどの経済力はなくとも、身近な山川や植物を生活の中に取り込み、信仰や祭礼の核としていった──その営みが今日の椿文化や巨杉信仰に繋がっていると考えられるのではないかと思っています。

井口 観光地化されていない魅力

井波から福光、あるいは城端に向かう、若しくは、福光から井波、城端から井波に向かう時は、井口を通過します。

しかし、井波の市街地から城端や福光の市街地までは、ほぼ田畑が広がる風景だけでした。その間に、どこで井口地区に入ってどこで出たのかもわかる目印がないので、果たしてどこからどこまでが旧井口村なのかが分からないのです。井口はそれくらい静かにと佇んだ地域です。

世界で静かな場所50選に選ばれた井波地区よりももっと静かな場所です。この地域には、五箇山のような世界遺産も、城端の善徳寺や曳山祭りや、井波の瑞泉寺のような文化財もありません。城端から井波にかけて巡回する市バスは井口を通るようですが、「観光バスが来ないところ」という印象すらあるかもしれません。けれども、この“観光化されていない”こと自体が逆に魅力として映るのです。道路に立てば聞こえるのは鳥の声や川のせせらぎ。人々が軽トラックで畑に通い、夕暮れ時には挨拶を交わして帰っていく。おそらくはるか昔の日本がそんな暮らしだったのではないかと想いを馳せるような世界がそのまま残っているように思えるのです。

観光地には「演出された体験」が用意されますが、井口にはそれがありません。だからこそ訪れる人は、まるで昔の日本の山里にタイムスリップしたかのように、自然と共に営まれる生活そのものに触れることができます。ここには「自然が文化を形作る」という井口独自の姿が色濃く表れているのです。

旧井口村 散策

井口の地形は、赤祖父川や千谷川といった小河川に沿った扇状地に広がっています。春は田植えで水が張られ、夏は緑が濃く、秋には稲穂の黄金色が風に揺れ、冬は雪がすべてを覆い隠す──四季の変化がそのまま暮らしのリズムのように見受けられます。農繁期にはトラクターの音が谷に響き、田畑で働く姿は村の日常そのもの。都会に住む人が訪ねてこられたら「昔話の風景」と思える光景も、井口では今も普通に続いているのを実感できるでしょう。

他の旧町村が祭礼や職人文化を軸に「人の手が作り出す文化」を誇るのに対し、井口は「自然のサイクルと共にある文化」が息づいています。自然がそのまま文化を支え、人々がその循環に合わせて暮らしてきた地域。それが井口の真骨頂に見えます。

その一つの表れとして「ホタルのなる木」と呼ばれる景観もあります。夏の夜、水上に舞う蛍の群れは、自然がそのまま光の祭りを演じるようです。

ここは、何か開催されるような場所ではなく、道の途中にある水源池のような場所です。そんな場所が時期は限定されますが、蛍が見られる場所として静かに井口に住む人たちに知られているというのが何とも、観光地らしくなくて心地よく感じてしまうのです。

井波なら木彫刻、城端なら曳山、五箇山なら合掌造りといった「人工物の象徴」があるのに対し、井口では杉や蛍といった自然現象が人々の心を掴み、信仰や語りを生み出してきました。

井口にはかつて井口城があり、二重堀などの構造も確認されていますが、昭和期の圃場整備で大半が失われ、現在は石碑が残るのみです。人工遺産の痕跡が薄れたことで、むしろ自然や信仰が人々の記憶の前景に立ちやすくなったのではないかと個人的には思うのです。

実際、井口地区をドライブしたら、田んぼがずっと広がる風景と道、そして家が所々に集落としてあります。見渡す限りの広大な田んぼ、春から夏にかけてはこの地域一帯が緑に染まり、秋口からは稲がかられた土地がずっと広がります。時折、田んぼの畔には、日ごろ間近では見ない鴉やトンビなどの鳥が舞い降りたり飛び立ったりするのが見えます。視界を遮るものはほとんどなくて、こういう道を車で走ると、歩けばコンビニがある、喫茶店で暇つぶしする、などの便利さや手軽さが生活の質を高めるものではないような気がしました。

砺波平野ならではの冬の冷たい季節風や吹雪、夏の日差しなどから家や人々の暮しを守るための屋敷林(カイニョ)もあまり目につかず、最低限の自治会を作る程度に家がまとまっているという印象でした。

椿と井口の文化

井口を象徴するのはやはり椿です。いのくち椿館では原種を含む数百種もの椿を保存・展示し、春には「椿まつり」が開かれます。

ようやく行事らしいものを見つけることができましたが、井口において椿は単なる観賞用の花ではなく、生活資源でした。種から絞る油は髪を潤し、食用油や灯りの油として人々の命を支えました。雪に閉ざされる冬にあっても常緑で生き続ける姿は、「途切れない命」の象徴とされてきました。

では、なぜ椿文化が井波や城端ではなく井口で発展したのか。考えられる理由のひとつは、井口が人工的な文化資源が少ない地域であったからではないかということです。合掌造りや、善徳寺、瑞泉寺のようなランドマークがない井口にとって、椿は「身近な自然を文化の中心に据える」象徴的存在だったのではないでしょうか。

さらに椿文化は「施設+自生+家庭植栽」の三層で支えられてきました。椿館という研究・保存の場、山や庭先に自生する椿、そして家庭で愛される庭木としての椿。この三つが一体となることで、自然そのものが文化資源へと高められたのです。椿まつりはその総まとめであり、井口が自然を文化へと変換する地域であることを端的に示しているように思います。

後日談として、井口をただぐるぐる回っただけでは見つけられなかった井口の観光スポットが分かりました。それは、「カイニョと椿の森公園」という施設です。

なぜ、こんな施設があるのに見つけられなかったのがとても残念です。

椿は本来3月くらいに咲く花ですが、ここではビニールハウスの温室で育てている場所もあるそうで、通年で椿が見られるそうです。この施設にはベトナムや中国の椿もあり、中にはここだけでしか見られない椿の花もあるそうです。世界には250種の椿の原種があるうちの110種くらいがこの椿館にあって日本でもここともう一カ所くらいしかないそうです。

ただぶらっとドライブして何もないように思っていた井口地域ですが、実は椿の種類に関しては日本一の場所だと知りました。しかもこの施設には、ドライブ中に見つけられなかった喫茶店もあるようです。井口のこの椿に関してはいつかリベンジ記事を挙げられたらと思います。

神社と自然の象徴

井口には総社として井口神明宮があり、境内には樹齢数百年を超える杉が立っています。建物そのものより、この巨木こそが人々の信仰の対象であり、村の象徴と言ってもいいのではないでしょうか。井口神明宮の境内には樹齢300年以上のスギの巨木があることが確認されています。これらのスギは「井口神明宮のスギ」として知られており、御神木とされていました。

また、神明宮には南北朝期の板碑が安置され、村内唯一の獅子舞も奉納されるなど、建築以上に「自然と石造物、民俗の重なり」で成り立つ社寺文化が残っています。これは“人工建築より自然を前に立てる井口の姿勢”をよく示していると思います。

実際この場所に行って思ったのは、本当に周りは田んぼだけで、この神明宮がポツリとそこにありました。神明宮は、それほど大きくなくて、他の杜と一緒で周囲を木々で囲まれていました。

一旦、近くの道沿いに車をとめて、神明の中を見ようと鳥居をくぐるとこじんまりした境内がありました。

境内に入ったとたんに目の前に大きな杉の木が4本立っており、うち2本が更に高くそのうちの1本には紙垂(しで)が巻き付けられていたので、その木がご神木だと思いました。

鳥居をくぐって左側には、手水舎(てみずや・ちょうずや)がありましたが、水がなかったので口をゆすいだり手を洗ったりはできませんでした。

そして参拝しようとすると、階段の端にこの杜の宮司の方が書かれたものでしょうか、

「神無月 ようこそお参りくださいました。皆々様のごへいおんとお幸せを朝と夕にお祈り申し上げております。お参りいただい本日もごへいおんとお幸せでありますように…」

と、参拝に来る人を見守っているような言葉が書かれた紙が置かれていました。

神社仏閣を訪ねてこんな文章が置かれたところを今までみたことがなかったので、とても暖かい気持ちになって、お賽銭を投げ込みお参りさせていただきました。

鳥居の右側には、「井口神明宮復興百周年記念」と記載された石の記念碑とまだ小さな木が植えられていました。

「復興100年」と記載されているので、一度この杜はなくなっていた時期があったことが伺えます。今こうして再び社があることや、そこに添えて書かれている文章を読んで、この井口の地域の人たちにとってとても大切な存在であることを実感することができました。

井口の憩いの場所 「ゆーゆうランド・花椿」と「赤祖父池」

車であてもなくこの地域をまわっていたらある一本の大きな杉が目に留まりました。

井口神明宮で既に立派なご神木を見ていたのに、こんな集落にもあるのかと驚いてその場に行ってみると、そこはお寺でした。そういえば、旧井口村全域をまわりきったわけではないので何とも言えないですが、集落ごとには小さな社を見ることがあってもお寺を見たのは初めてでした。あまり見かけなかったので画像を撮ってみました。お寺の前には鐘つき堂があり、もしかしたら、朝夕の定時にゴーンと鐘を鳴らしているのかもしれません。

シンボルのように立つ立派な杉の大木がこのお寺にあるというのは、もしかしたらこの地域をまとめる何かを担っていたのかもしれません。

またしばらく車を走らせ始めました。この辺りでは珍しい青看板(案内標識)がありました。そこには、「ゆーゆうランド・花椿」と「赤祖父池」と書かれていたので、この井口村に青看板で表示されているだけでも何かあると思い向かってみました。

一つ目のゆーゆうランド・花椿は市営の銭湯のようで周りから石鹸のような良い香りがしてきました。この界隈では頻繁に車が行き来しており、駐車場も一杯になってることからも、たぶんここがこの旧井口村地域の人たちが集まる場所になっているのではないかと思いました。

中では食事もとれるようです。外にいたのですが、案外人がたくさんいるような声が聞こえてきました。井口村で人が集まる場所を漸く見つけた思いでした。このゆーゆうランド・花椿の前には公園があります。結構広いので、犬を飼っている人とかは、ここで犬を遊ばせるのが良いのではないかと思いました。

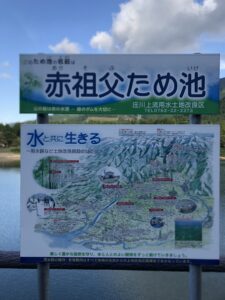

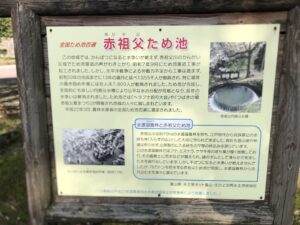

そして赤祖父池は、ゆーゆうランド・花椿のすぐ近くにありました。割と大きな池になっています。ここでこの井口村に人工的に作られたものがあることを初めて知りました。

それが、この赤祖父の池です。説明用の立て看板には、こちらはため池だそうで庄川の亜流から流れてくる水を貯水しておくために作られた池だそうで、昭和の初期頃に出来上がったようです。人がいない時には女性も手伝って作られた池だそうです。

それは、農作物がメインのこの地において水が干上がったら田んぼに水を供給できなくなるからです。水がないことで争いが起こったこともあったと立て看板に説明がありました。ここでの水は、井口村、城端、井波に供給されているそうです。

また、この池ではヘラブナが釣れるそうで、この池を訪ねた時に釣り人の方が一人ゆったりと釣り糸を垂らしていらしたのが印象的でした。

井口は五箇山と隣接していますが、観光地化の度合いはまったく異なります。五箇山が合掌造りという人工の建築文化を前面に押し出したのに対し、井口は椿や杉といった自然を文化資源として大切にしてきました。両者は「人が作った文化」と「自然が根付かせた文化」という対照を成しています。五箇山を訪れる旅行者が井口も歩けば、その違いを体感でき、南砺市の多様性をより深く理解できるはずです。

五箇山との関係

また井波や是安には、強風を鎮める「不吹堂(風の神を祀る堂)」が存在しており、風雪や谷風を畏れ祈る信仰が広がっていました。これは井口も含む地域全体が「自然の力に対峙し、祈りを捧げる文化基盤」を持っていたことを示しています。自然を畏れ、受け入れる姿勢が、井口の文化の成り立ちと重なります。

井口から見える南砺市の多様性

南砺市は8つの町村が合併してできた多心型都市です。有名な文化遺産を誇る町もあれば、自然を文化の核とする村もある。その幅の広さが南砺市の真の特徴です。井口はその中で「自然と暮らしを中心に据えた文化圏」として位置づけられます。豪壮な人工建築ではなく、椿・杉・蛍といった自然を文化の軸とした点で、南砺市全体のバランスを支える重要な役割を果たしているのです。

まとめ

井口は南砺市で最も小さな旧自治体です。そして椿館のような施設はありますが、合掌造りや瑞泉寺のような象徴的建築はありません。

けれどもその代わりに、椿まつりに象徴される植物文化や、神明宮の大杉、蛍が灯す夜景など、自然が文化そのものに変わっていく姿が息づいています。

つまり井口は「人工物を持たないこと」を逆手に取り、自然を文化へと昇華させた地域です。これこそが他の旧町村にはない独自性であり、南砺市を語るうえで井口を外せない理由になると思います。

コメント