南砺市福野地域とは

富山県南砺市を構成する旧町村の文化は、極めて多様性に富んでいます。五箇山の合掌造り集落(世界遺産)の素朴な山村文化、城端曳山祭(ユネスコ無形文化遺産)に象徴される加賀藩の雅と宗教的豪華絢爛さ、そして井波の木彫刻(日本遺産)が誇る職人技術。これらの地域が持つ芸術性や伝統の輝きに比して、旧福野町はしばしば異なる文化の様相を呈します。

福野は、古くから宿場町と市場として実利的な経済機能を最優先して発展してきました。その文化は「芸術」や「雅」といった抽象的な価値よりも、「市場町」としての合理性、組織力、そして何よりも「富と活気への誇り」に深く根差しています。福光が棟方志功の疎開によって「芸術のある町」としての側面を加えたのに対し、福野は「商業活動から生み出したエネルギーを、文化と困難からの復興の力に変える」という、極めて実践的で強靭な、そして独自の精神性を築き上げてきたのです。

この福野の文化的な特徴を、経済的基盤、それを象徴する夜高祭り、そして現代の文化創造の流れを考えてみたいと思います。

旧福野町の買い物の中心となるショッピングセンターとJR福野駅

南砺市でJR線が引かれているのは旧福野町と旧城端町のみ。

南砺市福野:商人の町の経済基盤と文化

福野が単なる農村地帯の集落に留まらず、活気ある「商都」として発展し続けた背景には、戦略的な地理的優位性と、それを最大限に活かした組織的な経済システムの存在があります。

交通の十字路と「西往来」の戦略的価値

福野は、砺波平野を横断する主要街道、特に加賀藩領と越中国を結ぶ北陸街道の脇往還「西往来(福光方面)」の要衝に位置しました。さらに、峻険な五箇山を越えて飛騨方面へと通じる道も交わる「交通の十字路」として機能しました。この立地は、単なる物流拠点以上の意味を持ちました。街道沿いには茶屋や旅籠、両替商が軒を連ね、商人や旅人によって、中央や他藩の新しい技術、流行、そして文学や思想が絶えず持ち込まれる「文化と情報の交流地」でした。福野の商人は、常に最新の情報を手に入れ、それを商機に変える先見性と柔軟性を養っていったのです。

地元の方との話では、夜高祭りで引き合いが行われる通りの裏側には米蔵があったそうです。そこには加賀藩からの指示で米の出し入れをしていた場所が福野だったという話あるそうです。今ではその米蔵の跡形もありませんでした。

「五日市」「問屋制」そして「金融機能」の発達

福野の富の源泉は、江戸時代を通じて定期的に開催された「五日市」にあります。この市は、周辺農村からの米や特産品を都市部に送るための集散地として機能し、福野は地域経済全体における「ハブ(拠点)」としての地位を確立しました。

彼らは、単なる仲介業者ではなく、地域の経済を俯瞰し、流通を組織する「組織者」であり、強固な経済基盤と、それを守り育てるための連帯意識を醸成しました。福野の商人は、物資の保管、運送、そして決済を一手に担う問屋(といや)として発達しました。

さらに市場町として発展する中で、福野は「金融機能」をも発達させました。遠方との取引に伴う両替業務はもちろん、共同で資金を融通し合う頼母子講(たのもしこう)といった相互扶助的な金融システムが発達しました。これにより、大火や不作といった経済的な試練に際しても、町全体で資金を融通し合い、迅速な再建を可能にするセーフティネットが構築されました。この金融システムと組織力が、後の巨大な祭りを支える「資金力」と「組織力」の揺るぎない源泉となったのです。

真宗門徒としての連帯と商人道

福野を含む砺波平野は、古くから浄土真宗(一向宗)の信仰が根強い「真宗王国」です。この信仰は、福野商人の精神構造に決定的な影響を与えました。真宗の教えに基づく「門徒意識」は、血縁や地縁を超えた強固な連帯意識を育み、町衆が一体となって祭りや復興に取り組む組織力の礎となりました。また、真宗の倫理観は、商売における信用と実直さを重んじる「商人道」へと昇華されました。華美を排し、質実剛健でありながら、商売には最高の知恵と努力を尽くすという福野商人の気質は、この信仰的背景と切り離して語ることはできません。

町並みに刻まれた商人の合理性と技術の受容

福野の町並みは、この商人の精神と合理性を具現化したものです。間口が狭く、奥行きが非常に深い「短冊形」の敷地と町家は、課税を軽減するための合理的な工夫であり、手前の店舗(ミセ)、奥の住居、さらにその奥の倉庫や蔵という、商売と生活を一体化させた機能美を追求したものです。さらに、この商人文化は、実利的な「ものづくり」の伝統も支えてきました。絹織物や麻布、そして周辺の井波からの木工技術を応用した日用品など、流通させるための商品を自ら生産・加工する職人も福野の町に存在しました。商人は単なる流通業者ではなく、生産技術をも掌握する総合的なプロデューサーとしての側面も持っていたのです。

大火の記憶と「不屈の再建哲学」

福野の歴史は、繁栄の裏で常に大火という避けられない試練と背中合わせでした。特に承応年間(約370年前)の大火は町のほぼ全域を焼き尽くし、町衆は全てを失いましたが、彼らはそれを「天罰」ではなく「共同体としての試練」と捉えました。彼らは、頼母子講の資金や問屋の組織力を最大限に活用し、再建を繰り返すたびに、より強固な防火体制(土蔵や延焼防止の空き地の確保)とコミュニティの結束力を構築しました。この「不屈の再建哲学」、すなわち「火災で失ったものは、翌年さらに大きく豪華なものとして取り戻す」という逆境を力に変える積極的な姿勢が、夜高祭りという壮麗な「誇示の文化」の精神的土台となったと考えます。

夜高祭り:豪壮な行燈に宿る「誇示」「技術」「再生」の魂

福野の夜高祭りは、この商都の歴史と復興の魂が凝縮された、極めて文化的・精神的な深みを持つ祭りです。その豪壮さは、単なる農耕儀礼ではなく、福野独自の「商人の祭礼文化」として捉えるべきだと思いました。

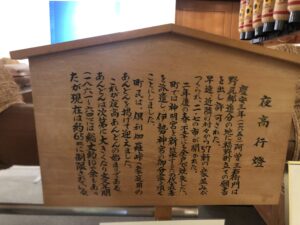

祭りの起源の解釈と火伏せの神事性

夜高祭りの起源は、承応の大火後、伊勢神宮から分霊を迎えるために町民が夜通し明かりを灯して迎え入れたという説が最も有力です。これは、火災で全てを失った町に「光」を取り戻し、「火の神様を鎮め、二度と火事を起こさせない」という切実な願いを込めた火伏せの神事としての側面を強く持っています。闇の中で輝く巨大な行燈の光は、福野の「再生のシンボル」であり、「希望の灯」なのです。実際、福野の町でこの夜高祭りのけんかをする場所で店を出している人に聴くと、この話をされていました。画像の掲示板にもその逸話が書かれています。

豪華絢爛な「誇示の文化」と工芸技術の伝承

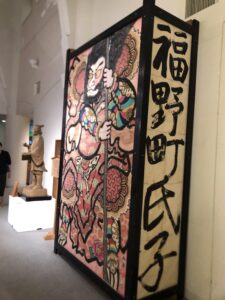

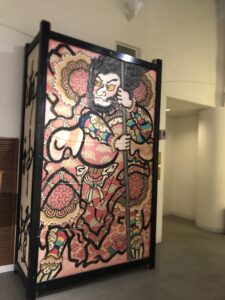

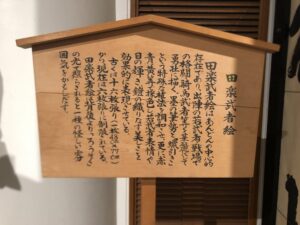

夜高行燈の制作は、福野文化の最高峰の芸術活動であり、町内ごとの激しい競争原理によって、その意匠は年々洗練され、武者絵、龍、虎などのテーマは、勇壮さと華麗さを極めます。

特に重要なのが、行燈制作における「役割分担」と「工芸技術の伝承」です。

設計と指導: 熟練したベテランや職人が、行燈全体の構造設計や、和紙に描く絵の構図を決定します。

制作の実行: 町内の青年団が主体となり、数ヶ月をかけて、骨組み作り、和紙貼り、彩色といった全ての工程を手作業で行います。

小行燈: 子供たちが制作する小行燈は、祭りの担い手を育成し、伝統技術を次の世代へと繋ぐ役割を果たしています。

行燈に使われる和紙細工の技術、そして内部から照らす灯り(現在は電球)の透過性を計算し尽くした立体構成力は、「福野夜高行燈」という独特の工芸技術として伝承されています。この「豪華さの競い合い」は、商人たちが富と組織力を投じて町の格と誇りを示すという、「誇示の文化」が芸術的に表現された結果なのです。

祭り運営の経済構造

この巨大な祭りを維持する経済的な裏付けも、福野文化の特筆すべき点です。行燈制作費は、主に町内会費と、商人を中心とした住民からの寄付によって賄われます。これは、「町の誇りは自分たちで守り育てる」という商人町の自治精神と経済力がなければ成り立たない構造です。祭り期間中には、遠方からの観光客による経済効果も生まれますが、祭りの本質的な運営資金は、町衆の「自力本願」の精神に依拠しているのです。

「けんか」の哲学:破壊と翌年への絶対的な自信

祭りのクライマックスである「引き合い」(けんか) は、福野夜高祭りの精神性を最も象徴する行為であり、「破壊と再生の哲学」に基づいています。

神への奉納と魔除け: けんかによって神様(女神)に活気と勢いを見せ、町が生命力に満ち溢れていることを証明し、翌年の豊穣と繁栄を願う神聖な儀式です。行燈を壊すことは、災厄を払い、翌年の活力を生み出すという魔除けの意味合いも持ちます。

潔さの美学と商業的自信: 最高のものを全力で作り上げ、それを惜しげもなく破壊する行為は、富や物質に固執せず、来年またそれ以上のものを作り出すことができるという、商人町の度量と経済力への絶対的な自信の表れです。この潔さと、翌年への挑戦こそが、福野の文化の根幹であり、「倒れても立ち上がる」という復興の精神を体現しています。

街の中心の家の外壁に描かれた夜高祭りの日時の案内が記載されています。この通りで、深夜から行燈の引合いが行われます。結構激しいぶつかり合いで、南砺市内だけでなく県外や海外からも見物客が来るとのことでした。

地域を超えた絆:相馬市との「再建の連鎖」と真宗の教え

福野の文化は、地理的な枠を超えて、「再建の連鎖」という形で普遍的な意義を放っています。この連帯は、単なる現代の善意ではなく、深い歴史的・宗教的な背景に基づいています。

天明の飢饉における「心の復興」

福野と福島県相馬市との絆は、天明の大飢饉(1780年代)に遡ります。この未曽有の災害で相馬地方の人口が激減した際、南砺地域(福野や福光)から多くの農民が移住し、荒廃した田畑を復興させました。この際、福野から移り住んだ僧侶によって真宗寺院が建立されたことが特に重要です。これは、単に食糧生産の復興に留まらず、心の安寧とコミュニティの再建という、より深い精神的な復興を支援したことを意味します。

「祭りの力」による震災支援

この「物理的・精神的な再建支援」の遺伝子が、2011年の東日本大震災後の支援活動に繋がります。福野夜高祭りの関係者が、相馬市の「相馬野馬追」(地域の誇りを示す点で共通点を持つ)の再建を支援するため、行燈を寄贈し技術を伝えたことは、福野自身が経験してきた「火事からの復興」の知恵と精神を、「震災からの復興」へと繋げた、稀有な文化的な連帯です。福野の「祭りの力」は、共同体を再構築し、人々を結びつける普遍的な力を持つことを証明したのです。

2017年12月に日本ユネスコ協会連盟の「プロジェクト未来遺産」という失われつつある日本の豊かな自然や文化を、子どもたちの未来に残すために、市民が主体となって行う活動を登録し応援する制度に登録されました。

現代文化の舞台:ヘリオスとスキヤキが拓く未来の文化創造

福野の文化は、伝統の上に安住せず、そのエネルギーを現代の文化創造と国際交流へと昇華させています。

福野文化創造センター ヘリオス:建築に込められた思想

1991年に開館した「福野文化創造センター ヘリオス」は、福野の文化的な生命力を象徴する、単なる施設以上の存在です。建築家の思想が深く込められたこの建物は、「太陽(ヘリオス)」の名が示す通り、町に光をもたらすことを目的として設計されました。

特に、その「円形劇場」という形式は、観客と演者の垣根を低くし、参加型・体験型の文化活動を奨励する設計思想に基づいています。また、建物が外部の町並みと連続するような設計がなされており、「ヘリオスの中での活動が、外の町全体に波及する」という願いが込められています。

ヘリオスは、伝統と現代の結節点として機能しています。館内に常設展示された夜高行燈は、過去の誇りを現代の文化活動に繋ぐ視覚的な橋渡し役です。図書館、アトリエ、茶室といった多様な機能を複合させることで、住民が日常的に文化に触れ、表現できる「まちの応接間」として、福野の文化的な求心力を高めています。これは、商人町時代に培われた「人の集積と交流の場」という機能を、現代の文化活動へと転換させた成功例と言えます。

施設内ではへリオスで開催される予定のコンサートや講習会が所狭しと掲示されています。

また至る所に芸術家の作品が飾られていて美術館のような呈を奏しています。

スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド:ローカルとグローバルの融合

ヘリオスを舞台に毎年夏に開催される国際音楽フェス「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」は、福野の「誇示の文化」が「国際発信力」へと転化した象徴です。1991年から続くこの国際音楽フェスは、日本国内でも数少ない「ワールドミュージック」に特化することで独自性を確立し、「日本最古級」としての地位を築いています。このフェスの成功の秘訣は、単なるイベント集客ではなく、地域住民の積極的な関与にあります。住民によるボランティア運営、アーティストへのホームステイ提供、町中を練り歩くパレードへの参加は、福野の町全体を「世界との交流の舞台」に変えます。

<祭り以外の期間の継続的な交流>

スキヤキの意義は祭り期間に留まりません。アーティストとのワークショップや学校での教育プログラムは、祭り以外の期間にも国際的な文化交流を継続させ、子供たちや若者に異文化への理解と多様な価値観を育んでいます。夜高祭りの競争心と結束力が、現代においては「世界から来た人々を熱狂的に歓迎し、福野の魅力を誇示する」という形で昇華されたのです。スキヤキフェスは、福野をローカルな伝統の町から、グローバルな文化の交差点へと押し上げる、最も重要な現代文化資産となっています。

福野の文化が示す普遍的な価値:南砺市における独自性

南砺市の中でも、福野の文化は独自の価値軸を持っています。それは、芸術や伝統の美しさに加えて、「不屈の精神」「強力な組織力」「競争心と自治精神」といった、商人の暮らしと真宗の教えから生まれた「人間力」が核となっています。南砺市の他地域と比較すると以下のようになるでしょう。

【特徴的な文化】

・井波 木彫刻(職人技)

・城端 曳山祭(絢爛豪華)

・福野 夜高祭り、ヘリオス、スキヤキフェス

【根底にある精神性】

・井波 匠の技術伝承、宗教的権威

・城端 宗教と雅、格式の高さ

・福野 商人道、組織力、復興の魂、国際的挑戦

福野の文化の流れは、商人として積み上げてきた「市場町としての組織力と富」が、「火災からの復興の願い」と結びつき夜高祭りを生み出し、そのエネルギーが現代においてヘリオスという文化拠点とスキヤキ・ミーツ・ザ・ワールドという国際フェスへと展開した、力強い螺旋構造を持っています。

夜高祭りに象徴される町衆の誇りは、未来遺産として次世代に引き継がれ、ヘリオスとスキヤキフェスは、その誇りを携えて世界との新しい文化を生み出し続けています。福野は、過去の困難を乗り越える力と、未来への積極的な挑戦という、普遍的な価値を示す「舞台としての町」なのです。

夜高祭りの開催日(基本情報)

まず、夜高祭りの開催日・時間のおさらいです。これは多くの観光・案内サイトで共通して紹介されている情報です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 開催日 | 毎年 5月1日・2日(宵祭り)、5月3日(本祭り) |

| 宵祭りの開始時間 | 午後6時30分~深夜(5月1日・2日) |

| 本祭りの時間 | 午前10時~午後(5月3日) |

| 主な見どころ | 5月2日夜11時ごろからの「引き合い(けんか)」 |

祭り期間中は、各町内で夜高行燈の練り歩き、夜高踊り・太鼓の演奏、行燈コンクール、曳軕・屋台巡行、神輿巡幸などの行事も組み込まれています。

夜高祭りのない日の行燈見学を含めた観光コース案

祭り期間以外でも、夜高祭りの行燈や関連文化を楽しむことができるスポットやルートを組み込んだ観光コース案を下に示します。

(注:以下のコースはあくまで案です。施設の開館時間・展示利用状況などを事前に調べておくことをおすすめします。)

コース案:午前~夕方のゆったり体験コース

スタート:福野駅 → ヘリオス(福野文化創造センター)

-

JR城端線「福野駅」から徒歩10分ほど(案内によれば駅から会場は近い)

-

ヘリオスは、円形劇場・展示室・図書館などを備えた文化複合施設です。館内・屋外には彫刻や美術作品が展示されており、敷地そのものも散策の対象となります。

- 特に、夜高祭りの夜高行燈(あんどん)が常設展示されていますので、祭り以外の日でも行燈の造作・意匠をじっくり見学できます。

今回はこのヘリオスで展示されている横町の行燈を撮影しています。結構巨大で2階からも撮影しました。実際、祭りの当日に引合いに出される行燈とは別の展示用のものと地元の方に伺いました。

ヘリオスでは色んな展示やイベントを開催されているので、夜高祭りやスキヤキミーツザワールドのような大きなイベントがない時でも、ヘリオスで開催されているイベントと併せて訪ねてもいいと思いました。

コメント