富山県南砺市の世界遺産「五箇山 相倉合掌造り集落」を気まぐれに訪ねました。お盆休み最終日の強い日差しのなか、散居村の緑と合掌屋根のコントラストが鮮やかでした。本稿では、道中の様子や駐車料金、撮影スポットに加え、地域に伝わる平家落人伝説についても現地で得た一次情報を中心に紹介します。

気まぐれに世界遺産 相倉合掌造りを訪ねる

国道304号を相倉に向かって車を走らせたのは、お盆休み最終日の昼過ぎでした。日差しは強く、今日もおそらく35℃はくだらないだろうと感じました。

「世界遺産を見に行こう」と気まぐれに思い立ち、車を進めました。南砺市を通る国道は304号線のほか、国道156号、国道471号、そして東海北陸自動車道があります。しかし、相倉に直接届く道となると、この国道304号線と国道156号線になります。

田舎道は春・夏・秋に混雑することは少ない一方で、冬は事情が異なります。近年は温暖化の影響で積雪日が減ったとされますが、富山県は短期間で大量に降る「ドカ雪」が多い地域です。南砺市の五箇山以外に住む人でも、冬の時期に用事もなくわざわざ五箇山に行こうとは思わないと聞きます。なんと言っても豪雪地帯だからです。

陸の孤島へ:相倉までの道のりと散居村の景観

国道304号線を進むと、旧福光町から旧城端町を通って相倉へ向かいます。南砺市は富山県で二番目に面積が大きい市です。旧の8町村の合併により広大になりました。特に五箇山と呼ばれる旧平村、旧上平村、旧利賀村のエリアは面積が広く、都会のように電車で数分の隣町という感覚ではありません。

城端を通る高速道路のインターチェンジから降りても、相倉に向かうには20km以上あります。冬の時期に相倉を含む五箇山が「陸の孤島」と呼ばれる理由が少しわかった気がします。

車を走らせると、勾配のある上り坂が続きます。小さなマイカーには負担がかかりますが、快晴の青空に映える緑の木々が心地よく感じられます。

国道を登るにつれ、木々の間からこの地域特有の散居村の風景が見えてきます。春先から秋口まで、田んぼの稲が一面を覆い、緑の絨毯のように広がります。日本の原風景を垣間見る瞬間だと感じます。

勾配が続くうねった国道を抜けると、「世界遺産 相倉」の案内が見えてきます。ようやく世界遺産の一部である相倉合掌造り集落に到着です。

駐車場の料金と集落の維持

相倉へは実質的に車でのアクセスが中心です。そのため入口には十分な広さの駐車場が整備されています。

ここで駐車料金を支払います。これは集落を維持していくための入場料のような位置づけだと感じます。以前は500円だった記憶がありますが、今回は1,000円でした。2025年8月1日から値上げされた旨の掲示を現地で確認しました。もっと早く来ていればと一瞬思いましたが、世界遺産保全への協力だと捉え直しました。※料金は現地掲示ベースです。最新情報は公式案内をご確認ください。

車を降りて最初に目に入ったのは、青い空を背景にたたずむ大きな山でした。自然の偉大さを強く感じました。集落は標高400mに位置し、山に囲まれているため、夏の日差しの中を歩き回ると汗ばみます。

合掌造りの全景を収める「富山ビューポイント」と五箇山の由来

相倉集落には、合掌造りの全景を望める絶景スポットがあります。それが「富山ビューポイント」と呼ばれる場所です。せっかく世界遺産に来たので、ここからの一枚を狙おうと登ってみました。

実際に登り始めると、日頃の運動不足のせいか息が切れて大変でした。自分の体力の無さを痛感しました。

ビューポイントに至る道は、舗装区間がわずかで、ほとんどが砂利と泥の道です。田んぼの畔が坂道になったかのような路面だと感じました。

登りは案外急で、100mおきに「あと○○m」という看板が立っています。道の長さはおよそ300mだったと思いますが、体感では3km以上歩いたように感じました。

「ここからの景観は県民の貴重な財産です」と記されたビューポイントからの風景は、「まんが日本むかしばなし」を思わせる世界です。現代から昔話の世界にタイムスリップしたように感じました。

「五箇山」名前のトリック?

目の前に広がる山々を見てふと思いました。五箇山と言いますが、世界遺産の中心は平村や上平村、利賀村です。では残りの二つはどこなのかと疑問に感じましたが、実は名前の由来には理由があるようです。

現在は「五箇山」と表記しますが、かつては「五箇谷間」と書いて「ごかやま」と読み、地域を構成する「赤尾谷」「上梨谷」「下梨谷」「小谷」「利賀谷」という五つの谷の総称を指したと伝わります。

今でも谷の名を外した赤尾、上梨、下梨、小谷といった地名があり、利賀谷は利賀村として名が残っています。

一方で、ここには平や上平という名が出てきません。ではなぜ現在の地名に「平」や「上平」が付くのかという点は、五つの谷の名称とは異なります。これが次に述べる平家落人伝説と深く結びつく鍵ではないかと想像が膨らみます。

タイムスリップ? 源氏の探索と平家落人伝説

富山のビュースポットから相倉の景色を眺めながら、こんな想像をしました。

「もうこれでやめだ。こんな僻地に逃げ込んだところで生き延びるのは難しい。いずれ果てる。捨ておけ。」

倶利伽羅峠の戦いで大敗した平家の残党が五箇山に逃れたという噂を追い、源氏の武士がこの地を探索していたかもしれません。豪雪地帯であるこの地は冬季に雪が壁のようになって道を塞ぎます。谷底に逃れても、その後の生活は困難だろうと考え、探索の長が打ち切りを判断したのかもしれません。

それが、この五箇山に根付く平家落人伝説の始まりだったのかもしれません。

世界遺産 五箇山と平家落人伝説

五箇山には、世界遺産登録以前から平家落人伝説が語り継がれています。ただし、確たる一次史料があるわけではなく、伝承として受け継がれてきたものです。

平家落人伝説とは、源平合戦で敗れた平家一門が源氏の追討を逃れて山奥などに潜伏したとする物語です。全国に200以上の類例があるとされます。

多くの落人伝説には、次のような共通点が見られます。

- 潜伏先の地名や家名に平家との関連があること(五箇山では「平」などです)。

- 平家再興を願う伝承が残っていることです。

- 「鶏を飼わない(源氏を連想させるためとされます)」「鯉のぼりをあげない」など、独特の風習や禁忌が伝わる地域があることです。

史実との整合性については議論の余地がありますが、壇ノ浦の戦い後も平家の人々が生き延びていた可能性は否定できないと感じます。人々の想像力によって形作られ、語り継がれてきたロマンのある伝承だと受け止めています。

倶利伽羅峠の戦いと豪雪地帯

なぜ五箇山に平家落人伝説が結びつくのかという点では、地名に「平」が付くことと倶利伽羅峠の戦い(1183年)が鍵になると考えます。

この戦いで敗れた平家軍が、最短でも30km〜40km離れた五箇山まで退いたとすると、少なくとも数日は要したはずだと容易に推測することはできるでしょう。豪雪地帯のこの地は、今でも大雪で3m超の雪壁になることがあり、当時でも、先述した「陸の孤島」と呼ばれる状況になり得たでしょう。

この地域は、実際に、冬の間は雪によって外界と遮断されてしまうので、冬季の収入源として養蚕や絹織物に従事し、五箇山和紙の生産に携わっていたとされています。そして、その暮らしの工夫が、五箇山の合掌造り文化の一端を形成したと思われるのです。

もし、平家の落人伝説が本当なら、このような生活をしていたことになるのでしょう。

文献が語る平家落人の痕跡

後日、伝承の存在を示す文献があることを知りました。

『北国奇談巡杖記(ほっこくきだんじゅんじょうき)』です。

江戸後期の俳人・鳥翠台北坙(ちょうすいだい・ほっけい)が著した紀行文に、倶利伽羅峠の戦い後に平家の生き残りが各地に身を潜めたという伝説が記されています。江戸後期に語られていた平家落人伝説を知る上で貴重な資料と考えられているようです。

民謡の宝庫 五箇山と平家落人たちの悲哀

五箇山は民謡の宝庫として知られています。こきりこ節、麦屋節、といちんさ、お小夜節など、数多くの民謡が今も受け継がれています。地元保存会の指導を受けながら、南砺市平高校の郷土芸能部は全国最多クラスの入賞実績を誇っています。

人里離れた五箇山で、なぜこれほど多くの民謡があるのかという疑問が浮かびます。もともと歌を生む土壌があったとしても、その数の多さには驚かされます。

平家の残党やその縁者が、この土地での暮らしの楽しみとして都で見聞きした歌を思い出し、日常を歌に託したのではないかと想像します。

実際に、麦屋節には敗走の哀感を想起させる詞が見られます。

浪の屋島を遠くのがれ来て 薪(たきぎ)こるてふ 深山辺(みやまべ)に

烏帽子(えぼし)狩衣(かりぎぬ)脱ぎうちすてて 今は越路(こしじ)の杣刀(そまがたな)

心淋しや落ち行くみちは 川の鳴瀬と鹿の声

現代語に訳すと、

「屋島(源平合戦の舞台)から遠く逃れて、深い山奥で薪を割って暮らしています。かつての武士の装束を脱ぎ捨て、今は越中の地で山仕事の斧を手にしています。なんとも寂しいものです」

という意味合いになります。平家の落人の辛い悲しい感情が前面に押し出されている歌だと解釈できるものではないでしょうか。

ただし、ここまでの資料があっても、平家の落人が平村に定住したことを示す確証は得られていません。したがって、伝説としての扱いである点は変わりません。

世界遺産 相倉集落を散策して見つけた「皇室とのつながり」

自分の単なる妄想かもしれないと思っていたつながりが、伝承という形で実際に示されていることを知り、興味が深まりました。

更に、相倉を訪ねた日の散策で、平家落人伝説に結び付けて考えたくなる題材を一つ見つけました。

相倉は今も人が暮らす場所です。観光施設というより文化財としての側面が強いと感じます。日常の様子は垣間見ることはできませんでしたが、休憩所や土産店、宿泊ができる家屋、和紙作りの体験工房、合掌造りの資料館(上の画像:有料)などがあり、暮らしと文化が共存しています。

合掌造りの集落から少し離れた場所で、この地を守る村社と思われる地主神社を見つけ、参拝しました。この神社名は明治以降のもので、江戸時代には薬師堂と呼ばれていたと案内にありました。

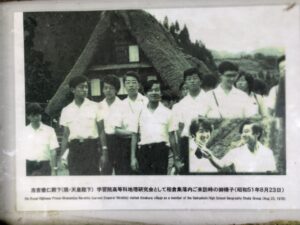

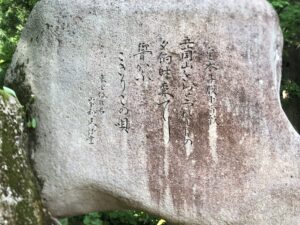

興味深い点として、今上天皇が即位される前にこの相倉集落へ行啓されたという記録が現地に掲示されている写真で確認できました。学友の方がこちらにおられた関係だと説明され、並んで撮影された写真や、その場で詠まれた和歌が石に刻まれている展示がありました。更に天皇陛下だけでなく、皇室の方々が昭和から平成にかけて複数回訪れていらっしゃることも示されていたのには驚きます。

では、なぜ皇室の方々がこの地を訪れたのかという点について考えました。

【個人的な仮説】

源氏と平氏はもともと天皇の親族に位置付けられる人々でした。親族による政権抗争の歴史が刻まれた土地として、皇室の方々が古の縁を想起しながらこの地を訪れた可能性もあるのではないかと想像します。

とはいえ、これは個人の想像でしかありません。史料はあっても、確証を得られる資料に乏しいため伝説として扱われているのがこの五箇山の平家の落人伝説です。

平家落人伝説自体は全国各地にありますが、世界遺産と結びつく例は殆どありません。ほかの例として挙げられているのは紀伊山地の霊場と参詣道周辺で語られる伝承だけのようです。

刀や槍を手放し、鋤や鍬に持ち替えてこの地で静かに暮らしたという物語は、真偽が定かでないからこそミステリーとしての魅力が残ります。

ここで暮らす人々にとっては、この平家落人伝説はミステリーではなく本当にあった事実であって、この地に伝わる文化を未来へ引き継ぐことを大切にされていると感じました。

今回、気まぐれに訪ねた合掌造りでしたが、象徴として佇む合掌造りに受け継がれる古からの生活文化と、平家落人伝説という伝承が重なり合い、相倉集落はとても興味深い世界文化遺産だと感じました。

暑さが厳しく、閉館時間の17時が近づいてきたため、名残惜しくも相倉を後にしました。五箇山に残る平家落人伝説について、いつか確たる証拠が見つかる日が来るのかもしれないと考えながら帰路につきました。

コメント